先父张长弓(1905-1954),南阳市新野县新甸铺人。1931年北平燕京大学国学研究所文学科毕业。先后任教安阳高中、淮阳师范;1940年秋,任燕大国文系讲师。1941年末,珍珠港事变骤发,日寇进占燕大校园,父亲化装返豫。次年秋承乏河南大学国文系副教授。其时,河大已播迁嵩县数年,国文系在潭头镇。1944年“五一五”惨案,寇兵犯潭头、血洗河大。父亲携家眷随校先迁荆紫关,再迁宝鸡。抗战胜利当年末,随校自陕安返铁塔校园。次年,父亲升任河大教授。

张长弓教授

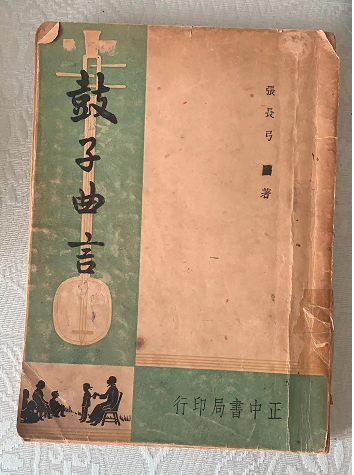

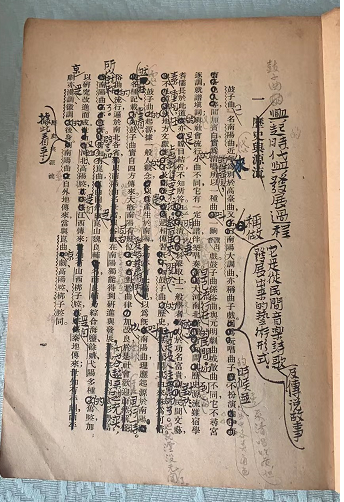

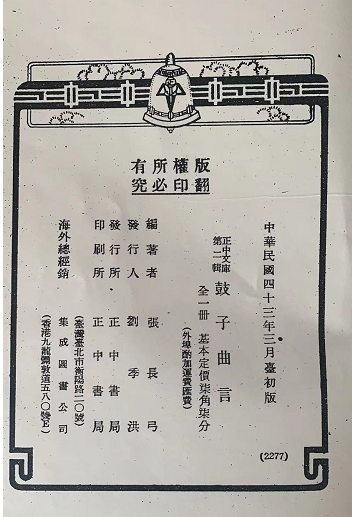

先父遗著中有一部《鼓子曲言》,系1950年他初习新理论或有心得,在1948年初版本上,详予修订的未刊本。笔者珍藏这部书近七十年。每逢夜深人静、舒页展读,瞻望篇篇淋漓墨迹,总会忆起战争年代,先父随校颠踬道途,至山乡、至塬上,在简陋农舍一盏油灯下,伏案为此书忙碌的身影。

《鼓子曲言》

萌生曲子研究初心

鼓子曲是河南曲苑的一支奇葩,又称南阳曲、曲子戏。鼓子曲演出只清唱、不扮演,各类角色加宾白。父亲生长在农村,对鼓子曲的喜爱自幼根植在心:

“儿童时代已习闻鼓子曲的歌调。在农忙后的柳荫下,或者是雪夜围炉,瞎谋娃是个盲乐师,抱着三弦,到处弹唱。我沉醉在弹唱的场合下,不知有多少次。每届年节,农人疯狂了一样的欢乐。锣鼓响器合奏之下,或高跷、或旱船,或杀狮子,或玩龙灯,所唱的歌子,不外鼓子曲中的俗曲小调。男女老少,早已沉浸在这种通俗音乐中。”

1926年,父亲阅读郑振铎的《白雪遗音选》,“发现鼓子曲中的俗曲,有载入《白雪遗音》中的,惊讶于俗曲来路之大,实有研究的价值”,萌生初心。那时他已求学在外,“只好托故里友朋,注意搜集”。

在燕大读书时,他发现明·沈德符《顾曲杂言》记载,“俗曲的兴起,自(明)宣(德)正(统)、至(成)化(弘)治后,中原又行《瑣南枝》《傍妆台》《山坡羊》之属”。盖知明中叶俗曲在民间兴起,系受元曲文学沾溉,于是起意探源“曲子”体裁之史的演变。他把“曲体溯源”,选定《清商曲辞研究》,著文发表于《燕大月刊》六卷三期(1930年10月)。河南民间说唱的俗曲,本不登大雅之堂。那时学术界的曲子研究,还是一片荒漠,无论曲辞著录、曲谱采记,均付阙如。父亲明白:作为鼓子曲研究的拓荒者,将是辛苦孤独的。可他矢志不移。

《鼓子曲言》第一章 兴起时代与发展过程

征集曲子的艰辛历程

亲自动手征集曲子和曲谱,机会出现在1937年冬。由于南侵日寇逼迫,父亲跟随任教的淮阳师范,逃迁至故乡南阳。“那里的卖茶肆、教育馆,每日三弦琵琶,弹唱不辍,乐声洋洋,能使游人心醉”。机会来了!父亲在《鼓子曲言》里,不厌其详地缕述那些动荡年月,他四处奔波,寻访艺人、采录曲子、保护曲稿的艰辛历程——

“首先要记旧友田洁艇先生,他帮助我的力量最大。他说瓦店(南阳南六十里)东许庄,萧清涟先生集曲很多,蝇头小楷,硃笔圈点。可是至亲厚友,盖不借阅。一个月内,由于田先生的再三努力,萧先生在不得已情形下交出一册。向田先生说:‘这一个本子,不知道要落谁手!’他想着曲本一传出去,从来不可能收回的。果然是绵纸厚本、桐油油边、硃笔圈点,封面写一“未”字。借得后,欢喜欲狂。出萧先生意外,在一周后如期奉还。于是又取来“巳”“午”两册,还了再取。萧先生秘不示人的珍藏,一一入我囊中。后来在南阳见面了,他是一位念过书的农夫,农闲了以音乐自慰,能唱不能弹,业已专力三十余年。玩曲子的人多半“心秦”,佳曲不肯传人。有时候,他为一支佳曲,在四五次弹唱下,默诵暗记,才能抄下。给他抄录曲子的老师是镇平冀奇,一个落魄乐师。他曾说《全部西厢》是唐河落第秀才冉青所编。

“把萧先生的珍藏分门别类抄下之后,听说南阳民众教育馆曾受命搜集曲子,存稿很多。去问馆长,则绝口否认,所有稿本,秘不示人。至友田洁艇先生与官员相识,在一块儿吃喝了几次,自官员手中,偷偷地又抄出萧先生所未见到的。嗣后采访的零篇短章,与日俱增。

“十余年来无时不注意蒐集工作,有时候或为一曲,费尽心力。关于《祝英台故事》,缺少〈送友下山〉一齣,遍访不得,缺了呢,则故事本身不完。一九四零年春,由于陶建基先生的努力,缺陷得以弥补。《白蛇传》的〈收小青〉、《陈妙常》的〈紫云庵〉,没有它,故事本身都不圆场。踏破铁鞋无觅处,访问了八年,毫无消息。一九四五年春,敌人再犯南阳,自荆紫关避地郧阳境的麻池山中。邂逅朱君风池,欣然以曲稿见示,〈收小青〉、〈紫云庵〉一一在稿册中,真的令人乐不可支,所谓得来全不费功夫呢!

“一九四三年春,借南阳报纸公布我所有的曲目,并征求所无的曲子。由于远近同好协助,前后收到百曲以上。合计以前所有的,都四百余种,约四十万言。或以为《鼓子曲》已蒐集的够了,实则不然。一九四四年冬日,路过内乡师岗,吕镇长以《双玉听琴》见赠。在荆紫关两次弹唱场合中,又发现闻所未闻的曲名(后由陈春轩君抄寄)。日本受降后,党震藩君以珍藏全套《西厢记》寄下,藉供校对。假如蒐集完备出版,是永无出版之日的。一九三八年春,敌机轰炸南阳,正忙于请人抄录曲子。某先生在曲稿上写八个字:‘如此时代,抄此何用!’它的用处,即在今日编定的《鼓子曲存》。”父亲请来抄稿的“某先生”,是位南阳师范的老师。

采录曲谱之难为

蒐集曲谱不同于蒐集曲子(唱词),有特殊性。“开曲谱是一种苦工,非如弹唱那样轻快,必须一人弹奏、一人笔记,经过十次八次地反复合弦、校对音度,方成定稿”。记录曲谱用传统工尺谱或简谱。如冀奇老师为萧清涟录曲,就须“四五次弹唱,默诵暗记,才能抄下”。乐师用乐器演奏,采谱人须反复谛听、细微处亦识听无误,才能准确谱录下来。父亲早年就学曾习音乐科,工尺、简谱兼通,记录曲谱无碍,因而重视、胜任曲谱征集工作。

“曲子与曲谱,同为五百年来,在民间不断创造与修改的艺术珍品。有曲子无曲谱则不能唱奏,有曲谱无曲辞则可以创造,是曲谱比曲辞的价值为大,其创制亦比曲辞创作为难。因之,征集曲谱的工作,亦愈必要。一九三九年,听说南阳石桥郝吾斋先生为曲界泰斗。特为曲谱专程拜访。不幸郝先生年已七十,体弱声细,一手好筝,能唱出不能开出,会曲谱虽多,惜不能记下。我感到了征谱工作的困难。一九四四年盛暑,冒着危险走访李柏芝、党震藩。党先生致力曲子已四十年,记长短曲子千种以上,会新鲜调门很多。李先生也有三十年的功力,长于三弦与秦筝。领教之后,两位并允将大牌、杂调逐一开出。以后三年,他们陆续寄来很多曲谱。是年暑后,又趋访张松亭、华清臣二先生。二位把所存曲谱底稿,毫无保留地见赠了。荆紫关遇老曲友马从龙先生,马先生是南阳人,效“卓文君闻曲”来奔,携带情人寄居荆关已三十年。数月的功夫,他为我开出了三种曲谱。清末号称“曲子圣人”的汤印侯老曲友,在老河口卖茶,以弹唱为生,曾在江西弹唱三年。今亦惠然寄来曲谱一种。由于各方好友的协助、十年的努力,得到了曲谱一百三十种,包含明清以来各地民间兴起的俗曲、杂调。”

“我最注意的是访求曲谱中最名贵的《劈破玉》,假如得不到它,征求曲谱工作就不如放下。自唐河李柏芝处得悉,泌阳王省吾家有这个宝贝,可是数十年来,已不传人。王君系王二胡琴的长孙,家学渊源,擅长俗曲。南阳一带会弹唱曲子的无虑千百家,会此曲的千无一人,且从未听说有会《劈破玉》的。可知《劈破玉》不传于鼓子曲坛,时间已久,如同嵇康的《广陵散》一般。既知泌阳有这宝贝,奉函托友,不得结果。一九四三年寒假,走访泌阳未遇,使我非常失望。为了《劈破玉》,前后发函不下十多通,陆行千余里。一九四三年寒假,仰赖李柏芝的努力,终于获得秘稿。”稿末注明:“此谱系数十年来不传的秘稿,今开赠先生,幸勿等闲视之。”得此曲谱时,我喜欢得要疯狂了!”

“曲子包包是爸的命”

一九四零年夏,父亲正为征集曲子奔忙,接到燕大聘函,请他回校执教。征集工作暂停两年。动身赴北平前,父亲把征得的曲稿细作整理,用一块桐油布仔细包扎,交给母亲,嘱妥为保存。此后两年间,母亲带我五兄(姐)弟,奔逃豫中各地。那时我刚两三岁,没有记忆。后来听大哥柘弓说,逃难路上,爸爸那个油布包包,妈总是让十一岁的大哥背着——兄弟们也都知道:这包包是爸的命。

“熬干灯”的辛劳和牵挂

一九四二年秋,全家随父亲来到潭头,我四岁多、记事儿了。父亲初来河大,主要致力教学,曲子的整理与研究也没拉下——《南阳曲言》(暂拟名)正是这时动的笔。潭头的房东姓布,大叔、大婶儿给腾出一间大房。可是俺家人口多,几张床上下,堆满衣物家什;屋角有个篦席圈的粮囤,堆着玉米棒(父亲从山外买袋盐,同村民换粮供家);窗前的旧木桌上,堆放着书籍资料、纸墨笔砚,还有一盏高脚粗瓷油灯。小兄弟们都知道,这儿是爸爸的“地盘儿”,动不得。

每晚傍黑,父亲吃过玉米面饼子、玉米糁粥,就趋至桌前,准备忙。这时,会听见门外一声唤:“添油了!”是河大工友王喜来了,哥姐跑去迎接。王喜提油桶进屋,把高脚灯油碗添满、擦去碗边油渍、理顺灯捻儿,又提桶兴冲冲往下家儿去。哥姐送王喜出门,再回转身趋桌前,习惯地帮爸爸打开石砚、点水磨墨;父亲顺手点燃油灯、铺开稿纸忙活。王喜添油有准儿,灯碗满盛,可添一两。父亲每晚写作,总要熬至后半夜,油尽灯枯,方才歇息。次晚,王喜又来添油,每瞅灯碗油干见底儿。私下里免不了对人唠叨:“张教授真是个‘熬干灯’!”不久,父亲绰号“熬干灯”,在寨子里传开。

日寇“五一五屠校”前,先已侵入嵩县城。连日大雨,延宕着校方从潭头转移的决心。十四日下午,北山发现日寇身影,有“国军”溃兵逃至潭头镇上。父亲对母亲说,走吧,不能再拖了。还是用那条桐油布,把曲子文稿资料,捆扎打包。布叔挑两只竹篓停在门前,父亲就捧着曲稿大包,朝篓里放。布叔相伴日久,认识这些曲稿。他对父亲建议说:

“这里的东西都是纸,赶上连阴雨,万一雨水渗进去,不都泡坏了!还是留下吧,我给张教授保管着。”又指指我和四弟五弟说:“俺还是挑着仨小娃过(伊)河吧!”

那会儿还都以为,是临时出去躲鬼子,过后会回来呢。父亲听布叔劝,留下了包包。当晚布叔相帮、全家蹚过伊河。两天后行至山村重渡沟。布叔惦着家、要回了;校领导也在重渡沟决定:雇挑夫给驮行李,师生继续往南走、去荆紫关复课。不能再回潭头了,曲稿必须取回。父亲决定同布叔一道回潭头、取曲稿!四天后,父亲带着大包曲稿资料、连同纸墨笔砚,风尘仆仆安返重渡沟。

父亲后来回忆道:“十年来,曲稿保存,实非易事。一九四零年冬天,敌人骚动郾城、漯河,那时候我远在北平,我妻孟华三携带五儿女避难,仓促间衣物尽弃,把曲稿带出来了。一九四四年,嵩县潭头失陷,明年宛西战役,都是在极艰苦中,抛弃了衣物,强力携出曲稿。”

如父亲所说,(四零)郾漯、(四四)嵩潭、(四五)宛西三次逃难中,为保护曲稿,“仓促间衣物尽弃”、“在极艰苦中抛弃了衣物”,都是兵凶战危时刻,下意识的瞬间抉择。“五一五”前夜出逃,曲稿被布叔暂从竹篓里取出;他那副竹篓挑子,却一个坐进三娃(我)、一个坐进四娃和五娃——布叔布婶心知、孩子们也心知:儿女和曲稿,都是父母的“命”!潭头携出的曲稿,已不同于四年前带出的曲稿,里面除了多年蒐集的曲子资料,还有了曲子研究篇的开篇初稿。

儿女和曲稿,都是父母的“命”

随后的迁逃行程,俺将七岁、记忆清晰:四五年初春荆紫关逃郧西麻池、仲春麻池赴洛南、暮春洛南赴石羊庙,近千里北徙长程,多时间有校雇挑夫负重代步;(在陕境)路遇军车、顺道相助载物。记得这时父母依例是:先抱四娃和五娃,妥坐挑夫竹篓里,再将那个装曲稿的油布包放篓中;或母亲抱着俩小弟、连同油布包(及少量衣物),一起坐军车。俺虽有幸坐过几次军车,大多时候还是和兄姐一样,背着几件自个的衣物打成的小背包、脚穿村里叔伯给打的草鞋(几双备用的挂背包后),跟着父兄一道,走过了豫陕间近千里长途。

逃哪儿写那儿,塬上脱稿

河大在荆紫关复课半年多(1944.6-1945.3),是《曲言》接续撰述的关键时期。父亲的“书桌”,起初摆放在镇街中心俊大油坊隔壁、董老板宅中;这里环境嘈杂,再迁至关西刘叔家。那里地处偏僻,安静多了。北厢房父亲桌上摆的,还是布叔家用的那副石砚。

1945年3月,日寇发动宛西战役,史称“侵华终战”。偌大豫省已无河大容身之地,被迫远迁陕西。父亲的《曲言》撰述,尽管已近杀青,无奈再将未完稿油布打包,随校远迁。四五年春夏之交,在宝鸡石羊庙塬上,那座破败闲置的公廨小屋里,二十余万字《南阳曲言》初稿,历经磨难,终获脱稿!

日寇投降、抗战胜利的消息传至塬上,父亲正忙于《南阳曲言》文稿誊写。父亲自己抄,没有写手相助——大哥、姐姐进“河南七七联中”读书,学校在宝鸡;二哥和我被父亲送进清楸难童教养院“自救”;家中只剩俩小娃:四岁的四弟、两岁的五弟,母亲带着。日后,父亲不无得意地调侃:“‘塬上抄稿’几个月,多年难遇的清静!”

黎明前夕,终获出版

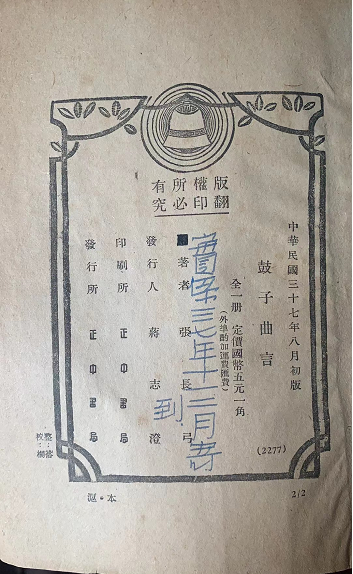

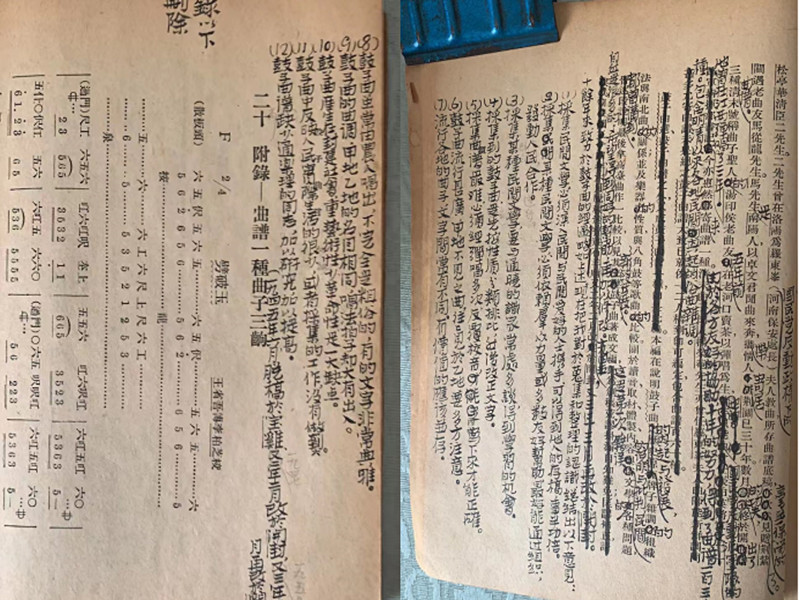

1945年岁末,河大自陕返汴前夕,父亲把齐、清、定之《南阳曲言》全稿,寄往重庆文通书局,征询意见、争取出版。由于河大迁返、地址更换,兼以抗战初胜、邮路未畅,接得书局退稿,竟至一九四六年十一月、将近一年之后了;退稿意见只有一条:篇幅过长。父亲在返汴新址——财神庙街38号,认真精简文稿、正式更换书名为《鼓子曲言》,时在四七年二月;其时正值系上课忙,新修书稿的誊写,遂点将柘弓哥、若华姐、常荃表姐,三人合力玉成。书稿蒙南京正中书局接受、于一九四八年八月初版问世。样书到手时,父亲已携全家再随河大、迁至姑苏复课。在样书的版权页面,父亲日后补写:“实系三十七年(1948)十一、二月寄到”。不到二十万字一册薄书,只为证成父亲的研究结论:

“即使不能说(鼓子曲)是集四百五十年来中国俗曲之大成,亦可以说是南北曲衰歇后唯一的曲子戏。”

如今,轻抚书末先父十一字遗渖,怀想他当时内心,必汹涌着“十年拓荒”的无量感喟吧!

修订本版权页题字

新探究再启

其实在父亲心中,并没有把《鼓子曲言》的出版,当作鼓子曲研究的终结,而是新探究的再启。甫迎来祖国新生,他努力运用初学新理论,反思检讨过往有关曲子种种。随着新观念的生发,对曲子的认识也在深化。在四九——五零年交会之际,崭新认识的累积,父亲豁然开悟:重新修订《鼓子曲言》,此其时矣!为全书修订又忙一年。在修订本第十九节,他的〈整理鼓子曲的经验总结〉写道:“鼓子曲产生在封建社会,重艺术性、少革命性,是一大缺点。鼓子曲中反映人民实际生活的很少,或者采集的工作没有做到。” 检讨古曲“少革命性”、“反映人民实际生活少”,新结论对古人古曲或嫌“苛求”,也分明显示出父亲的某种新眼界、新追求——愿随新时代降临“与时俱进”!

整理鼓子曲的经验总结

《鼓子曲言》在宝岛的回响

1948年8月初版的《鼓子曲言》,大约属于正中书局在大陆所出最后一批书。半年后,书局离开南京、迁逃台北。由此引发一段有趣因缘——

2002年我来台客座。同郑阿财教授闲聊。“认识张长弓教授么?”他似为两名相近“犯疑”。“正是家父。”我答。阿财惊喜:“我学过令尊大著《鼓子曲言》耶!”原来,上纪五六十年代,阿财母校中兴大学等台湾高校国文系,开设〈地方戏曲史〉课:“是《鼓子曲言》做教材呢!”阿财说,“《鼓子曲言》有台版。”

周末得闲,独自去到衡阳路20号正中书局门店,询购台版《鼓子曲言》。店员查阅电脑、指给我看界面显示:

“张长弓《鼓子曲言》南京正中书局三十七(1948)年八月初版四十三(1954)年三月台初版五十五(1966)年八月台再版存数0”

一则以喜:《鼓子曲言》曾两次台版;一则以憾:店内已无存书。趁又一周末,去到台北“中央图书馆”,借出馆藏《鼓子曲言》“台初版”,全书复印。携归珍藏至今。

《鼓子曲言》台北1954年版

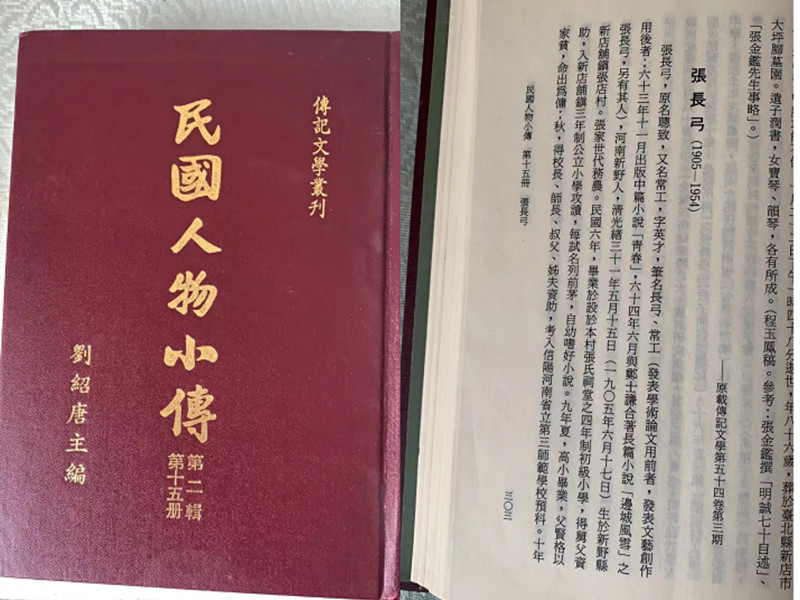

“台北的《传记文学》,刊登过令尊〈传略〉呢!”阿财兄提供另一“信息”。于是去到台北南港中央研究院的傅斯年图书馆,查得父亲传略刊登在《传记文学》第五十三卷第五期(1988年11月号);再寻至台北大安区《传记文学》编辑部,购得登载父亲传略的《传记文学·民国人物小传》合辑;并向职员询得父亲传略的供稿人——“郑仁佳”,系香港一位中学教师,彼以其夫人署名发表。细读〈传略>述事为文,基本属实;文内对蒐集研究鼓子曲行事,所述尤细。传文的字里行间,透露供稿人对先父行止甚熟稔、同河南大学或有渊源。

《民国人物小传》中的张长弓传略

尾声

发心十余年,共搜集鼓子曲文四百余种、曲谱百四十余种。在石羊庙那间公廨屋,父亲还将《鼓子曲存(一)》、《鼓子曲谱(一)》两书,与《鼓子曲言》同时编竣。1947年仲夏的一天,父亲将一个粗蓝布袋挎在我的肩上,里面装着《曲存》《曲谱》文稿。我陪着父亲一起去到开封鼓楼街东口,将文稿交给新时代出版社编辑,当年自费出版了。未能入编的曲谱资料尚多,存放在家中。父亲去世后,我协助母亲整理编竣《曲谱(二)》《曲谱(三)》,却无力出版。1955年,中国曲艺研究会王亚平闻讯,1957年初派刘大海来汴,将两辑《曲谱》稿本携去北京,信誓旦旦说“第二季度可以出版”。刘某一去,却杳如黄鹤。随后,河南人民出版社建议索回文稿,在郑州出版。已负笈在京的我,多次去到王府大街中国曲协索稿。徒遇连年“风暴”相踵,终致人亡事寝;可惜先父一掬心血,不知伊于胡底!