在河南大学百年诞辰来临之际,提出这样的问题似乎有些不可思议。因为,这在大量的历史资料及河南大学多次修订的校史中早就有了定论:“首任校长为林伯襄先生……林伯襄校长因对时局不满而辞职,继任校长为丁德合先生。”(《河南大学校史》河南大学出版社2002年版)然而,就是这样一个明白得不能再明白的校史常识,随着一件反映当年历史的《公报》的出现,成了一个急需重新认识的问题。

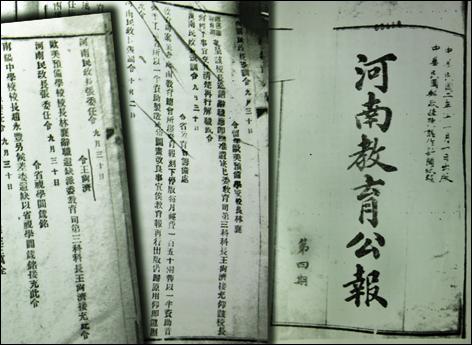

一份《河南教育公报》2011年10月,历史文化学院的张祥云博士送给我一沓子他复印的资料,其中有份《河南教育公报》(见图一右)引起我特别的关注。这些材料是他在新乡市图书馆查阅其他史料时看到的,其中有河南大学前身河南留学欧美预备学校的一些内容。他知道我正在挖掘这方面的校史资料,便专门复印下来。

《河南教育公报》是1912年9月16日由河南行政公署教育司在省会开封创办的一个半月刊,主编为教育司长李时灿。民国二年(1913)11月1日第四期中刊登的一则“法令”和一则“文牍”,揭示了河南大学校史中一些鲜为人知的事件,讲到了河南大学首任校长林伯襄及其接任者。重要的是,所列内容在现行使用的《河南大学校史》中从未提及,这自然引起了我们的高度重视。

林伯襄原名“林襄”

这则“法令”刊登在《河南教育公报》第四期第八页的“法令”栏目中,题目是“令留学欧美预备学校校长林襄”。(见图一中)尽管“河南留学欧美预备学校校长叫林伯襄”是一个不争的事实,但文献中出现的名字却没有“伯”字。我们不能只沿用后来的叫法或习惯的称呼,而要实事求是,分别对待才是。

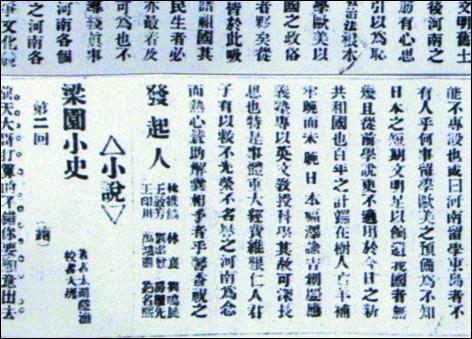

在河南留学欧美预备学校成立之前,河南教育界九位知名人士曾联名发表一个《筹备留学欧美预备学校公启》,刊登在《大中民报》1912年4月29日第1版上。2002年版的《河南大学校史》全文转载了这份公启,最后为“发起人:林维镐、林伯襄、刘鸣晟、王敬芳、龚肃健、房瓒先、王印川、万鸿图、刘名勋”,也是习惯地把名字中间加进了一个“伯”字,免得有人疑惑。其实,原件中的名字就是“林襄”。(见图二:1912年4月29日《大中民报》公启局部)笔者认为:出于引用历史原件的严肃性,就是另加注明,也不应修改。高韦伯先生在《河南著名教育家林伯襄先生》一文中写道:“河南大学前身河南省留学欧美预备学校校长林伯襄先生,名襄,字伯襄,河南省商城县南溪乡后湾村人……”(议政网http://www.kfzx.gov.cn/index.asp)尽管当年姓林名襄,后以字行为林伯襄,且时间长影响大,但以上《公报》和《公启》都证明,在河南留学欧美预备学校成立前后首任校长的名字是“林襄”,这是应当尊重的事实。

接任者不是丁德合上面所提第八页中刊登的法令,内容是:“□务厅教育司 案呈该校长送请辞职应即照准遣缺已委教育司第三科科长王尚济接充仰该校长将□□事宜交代清楚再行解职此令 河南民政长张训令九月三十日。”(笔者注:“□”为原件中辨认不清的文字)如果说文中“交代清楚再行解职”表明林校长并没有离校,但同日颁布的另一条委任令,证实王尚济被委任为欧美预备学校校长也是事实。该委任令刊登在《河南教育公报》同期第十二页“文牍”栏中:“令王尚济欧美预备学校校长林襄辞职遣缺派委教育司第三科科长王尚济接充此令河南民政长张委任令九月三十日。”(见图一左)这里清楚地传达出信息,“欧美预备学校校长林襄辞职”,“教育司三科科长王尚济接充”,而不是丁德合继任第二任校长。

第二任校长王尚济王尚济,字海帆,清光绪七年(1881)4月16日生于河南省商丘县勒马乡王楼村。五岁识字,1899年为县学生员,1907年考入河南优级师范,同年又考入京师译学馆(丁级),学习法文,成绩最优。1912年毕业回河南,任河南教育厅编译科长。1913年1-5月任河南图书馆馆长。(据河南图书馆史《历任党政领导干部一览表》)9月任河南留学欧美预备学校校长(见图一)。同年冬结束任期出国,赴法入巴黎大学,跟随法国数学家古尔萨等专攻数学。

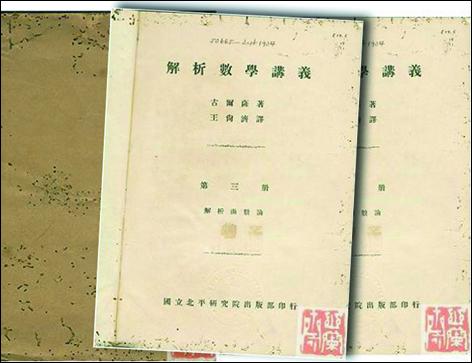

1918年,王尚济从巴黎大学毕业,获理学硕士学位。1919年回国,1920年重回河南留学欧美预备学校,任副教授,他以法文原版书为学生讲授解析几何、高等数学。20世纪30年代曾先后任河南大学、北平师范大学数理系教授、数学系主任。(据《河南大学校史》2002年版)王尚济教书十分认真,课前必先做好充分准备,讲课一丝不苟。学生对他十分敬重。他把古尔萨的原版高等数学教材译成中文本三册作为教材,并由国立北平研究院出版发行。(见图三:王尚济译《解析数学讲义》)当时,国内各大学理科用的教材均是英文本。自王尚济教授翻译古氏原著后,我国大学理科才有了第一部中文数学教材。“舅舅海帆先生……在北大数学系教学期间翻译了微分方程巨著,对把这门于近代科学发展有重要影响的数学科目引入中国倾入很大的精力。”(钱理群严瑞芳主编《我的父辈与北京大学》,北京大学出版社2006年11月第1版)王尚济为了发展我国的科学事业,提高中国青年的文化素质,常常彻夜不眠地译文、备课。他的妹夫徐旭生曾多次劝他注意节劳休养,但他说:“我没有其他可以救国的本领,只是尽力译书、教书而已。”王尚济译书育人,呕心沥血,勤奋不息,数十年如一日,终于积劳成疾,于1934年9月27日凌晨2时在北京协和医院与世长辞,享年五十三岁。(据《商丘文史资料》第1辑,1987年12月第1版)至今未能找到他的照片《河南大学报》在2011年3月20日(总第998期)曾刊登过《最后“露面”的校长》一文。那是我历经二十多年苦心寻找和挖掘,终于能够全部呈现出《河南大学校史》中所列各位校长图片后的“得意之作”。谁想随着这份《公报》的出现,我激动的心情一下平静了许多。

我通过各种渠道疯狂搜索,在网络上找到了他的女儿、北京大学哲学系第一名女生王碧书的照片,找到了他的女婿、北京大学教师魏建功的照片,找到了他的妹夫、北京大学教师、河大校友徐旭生的照片,找到了他的妹夫、1938年经济部农村司司长钱天鹤的照片,找到了他的外甥、《我的父辈与北京大学》一书的作者钱理群的照片,找到了他的外孙《巍巍上庠百年星辰———名人与北大》一书的作者萧超然的照片,唯独没有找到他本人的照片。宣传部长李文山听了我的汇报后,坚定地说:“继续找,通过校友到北京找,一定要找到老校长的照片。”

我为此文未能附上王尚济校长的照片感到惋惜,同时也期盼他的亲友、我们的校友和所有热心读者能够伸出援助之手,让老校长的照片回到母校。

选自《河南大学报》1026期